Aucune « suite » ne peut être étrangère à la succession des Jours qui accueille le parcours serré de notre odyssée personnelle quotidienne depuis les commencements : « depuis que l’Être, à partir de rien, s’est ingénié à déclarer six fois de suite que telles ou telles choses fussent ». Pierre Klossowski dans sa préface à l’édition de poche du livre extraordinnaire de G. K. Chesterton le résumait ainsi : « Dans Le nommé Jeudi, le rêveur de ce nom lance à Dimanche (figure du Dieu omnipotent) ce cri accusateur : Avez-vous jamais souffert ? Et tandis que la suprême figure emplit le ciel et que tout s’abîme dans les ténèbres, l’antique parole remonte du fond des âges par laquelle l’Être déclare ce qu’il lui en coûte d’avoir créé à partir de rien : “Pouvez-vous boire à la coupe où je bois ?” »

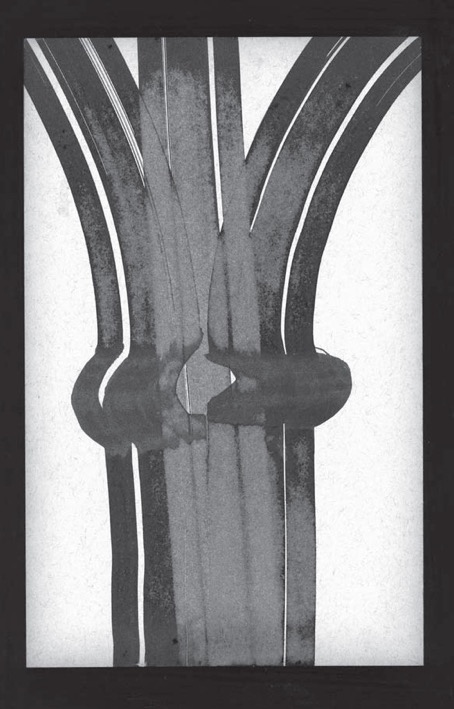

Dans l’absence de visage au cœur même de ces encres qui évoquent la présence sur la terre habitée, ce n’est pas Dieu, c’est l’homme qui fait défaut. Gérard Breuil livre seul lui aussi sa bataille pour la forme… Dans ces encres « l’homme » est à la fois absolument absent et radicalement central, de même qu’en notre monde il se trouve à la fois très central et tout à fait absent. Ce qui permet de le comprendre c’est la durée qui suit et qui précède un rendez-vous. La science moderne a vérifié que pour devenir la demeure ou le berceau de la parole, l’univers entier avait constitué le lieu et l’heure d’une sorte de rendez-vous. Les durées propres aux phénomènes cosmiques ne permirent l’apparition de la vie sur terre qu’à un instant précis (notre soleil avait fait environ trois fois le tour de sa galaxie), et c’est pourquoi dans l’univers entier la vie paraît constituer un phénomène si rare. Il a fallu que le temps nécessaire à un certain refroidissement coïncide avec la mise en place de tout un système pour qu’apparaissent sur terre la vie, avec ses qualités précaires : âme ponctuelle ou plutôt, décidée. Par exemple l’existence de la lune (peut-être un accident cosmique), permet l’inclinaison de l’axe terrestre et sa stabilité, nécessaire aux saisons sans lesquelles la vie serait impossible. Donc la vie est le fruit du hasard – et comme ce fruit est merveilleux on peut dire que le principe créateur est maître du hasard. Ce que les travaux de Breuil qui ne ressemblent en rien à un traité de mathématique illustrent fidèlement.

Maintenant si le visage de l’homme en est absent c’est un peu comme l’acteur est absent de la scène d’un théâtre avant et après le drame : cela veut dire que tout est ordonné à lui, mais ce qui compte n’est pas tant la saynète où il fera son apparition fugitive, que l’immensité du désir et la patience qui le précèdent et le suivent, et qui ont mis tout en œuvre pour l’inscrire dans l’histoire, sa propre histoire. Comment représenter le fait que le mystère de la création a eu pour fin de produire un lieu pour la rencontre par la parole ? Le « but unique » de la nature est de « créer un tableau » (Malévitch ), seulement elle n’écrit pas sur la page vierge ni sur la toile blanche, ni sur le ciel comme les arbres noirs en hiver, mais directement dans le temps, en tant que celui-ci ne passe pas, et qu’il possède les caractères d’une suite. Toute inscription sur le livre de vie se trouve définitive. Et des « milliards de semences » jetées dans ce but aucune n’est donc perdue.

Bergamin empêcha Picasso d’ajouter de la couleur à « l’expression laconique » en gris, noir et blanc, du tableau qu’il lui avait commandé en 1937 (Guernica) : « La colère humaine est l’expression la plus divine de notre volonté d’être, contre la mort… Par le langage de la colère, l’homme se fait peuple. Et cette parole, ce langage, ce cri du sang, c’est celui que signifie cette peinture et c’est pourquoi elle coïncide avec l’histoire ». Le sang n’a donc pas besoin d’être peint en rouge sur la toile pour éclairer l’histoire d’un peuple, au contraire : « le sang brûle sans feu » (Calderon).

Breuil propose d’aller au-delà de ce cri : l’histoire, quelle que soit la colère qu’elle suscite – y compris les histoires personnelles de toutes ces vies gâchées – n’est pas représentée en tant que telle. La force tient bon dans le silence. Pourtant nous l’avons vu le « peuple » n’est pas absent : il est saisi à travers « la nuit des temps » dans ce que Raymond Oursel appelait « la période romane, hantée avant tout par le rêve de Sion ». Breuil reprend de ce peuple le rêve toujours déçu toujours répété de construire sa maison, la cité qui en soit une vraiment, « où les étrangers se sentent bien ». Les rencontres donnent parfois d’authentiques amitiés. Mais c’est comme si la civilisation affrontait délibérément le silence, la résistance de Dieu en s’efforçant de le masquer de tant de manières qu’il lui plait. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Ici nous sommes aux antipodes. Le peintre expose ce silence-là avant de lui donner le sens ou le contenu de la colère : la colère grise ou noire n’est pas le ressort fondamental de l’œuvre, car le peintre en l’an deux mille et des poussières, de ce côté de l’eau, sait que s’il y a un Dieu, sa colère est bien plus grande que ne peut l’être celle des hommes, mais que son amour est encore bien plus grand que sa colère.

« L’amour vrai dégoutte de l’art », disait Van Gogh. « Nous sentions la crise morale d’un monde allant à l’abattoir, un monde dévasté par la grande dépression et par une guerre mondiale féroce. Il devenait impossible, à ce moment-là, de continuer de peindre le genre de peinture que nous faisions – fleurs, nus couchés, joueurs de violoncelle. La peinture était finie : nous devions abandonner ». Ces paroles de Barnett Newman, comme celles de Bergamin sur Picasso devancent évidemment la grande interrogation sur l’impossibilité de l’art après Auschwitz, et elles lui sont inférieures. Mais dans la peinture de Gérard Breuil, il n’y a pas de dégoût et la colère semble enfouie, le sang subsiste à l’état de flamme parce que le périple du peuple touche à sa fin dans peu de jours (quoique pour celui qui aime un jour soient comme mille ans…) Il faut surtout alors le rassurer, comme on murmure à un enfant son espérance, le bercer avec douceur dans deux grands bras puissants, et le garder inscrit coûte que coûte dans le rythme même de la création qui continue. « J’ai versé telle goutte de sang pour toi », et pour accomplir la parole d’Ézéchiel : « Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin ; je l’arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d’obscurité. Je le ferai sortir d’entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je l’amènerai sur sa terre ».

L’histoire alla peu après Guernica beaucoup plus loin dans la déconstruction d’un monde acharné à détruire sa couleur, et c’est pourquoi tout ce qui n’est pas de la peinture en rajoute à outrance – peut-être pour oublier les hommes au costume rayé. L’héritage de l’histoire c’est en peinture la peinture juive. Le Saint des Saints est vide. Nebel und Nacht, cette autre manière de ne pas avoir de nom ni de visage. C’est ce vide-là que le peintre doit percer de sa lumière, alors même que la résistance devient plus forte, plus claire à mesure qu’il s’en approche. Dans l’ancien Israël le nom de D. ne devait jamais être prononcé sauf une fois, le jour du Grand Pardon (Yom Kippour), par le grand prêtre, dans cette chambre juste fermée d’un rideau mais comme au désert, absolument vide, au cœur du Temple alors saturé d’encens et de présence divine. Or aujourd’hui le peintre ou le poète a pris la place du grand prêtre, selon le mot de Yeats : « Aucun homme ne saurait créer comme le firent Shakespeare, Homère, Sophocle, s’il ne croit pas avec toute sa chair et toutes ses fibres, que l’âme de l’homme est immortelle ».

Extrait du texte de Olivier Véron accompagnant les suites saint martin de Gérard Breuil, © Les provinciales