« Car la vraie Poésie est fabuleuse et (comme le dit le Philosophe) l’âme de la Poésie c’est la fable. »

Scipion Dupleix, La Logique.

Les sciences physiques mathématisées ont aboli le monde présenté à nos sens intelligents, et ont confisqué la vérité sous la forme des certitudes objectives, des nécessités qui ne dépendent pas de nous.

Ce que dit Buber de l’anthropologie de Kant s’applique aux sciences physiques modernes : « La question (…) qu’est l’homme ? ne s’y pose d’aucune façon » ainsi que les problèmes qu’elle implique : « la position singulière de l’homme dans le cosmos, sa condition à l’égard du destin, ses rapports avec le monde des choses, sa compréhension d’autrui, son existence en tant qu’être qui sait qu’il doit mourir, son attitude dans toutes les rencontres avec le mystère, ordinaires et extraordinaires dont sa vie est tissée –, de tous ces problèmes, dis-je, aucun n’est sérieusement touché. L’intégralitéde l’homme n’entre pas dans ces sciences (id., p. 18) ».

C’est dans les fables, les romans, les poèmes, les journaux et chroniques que se trouve la prosopologie, diverse et inégalement distribuée, la connaissance perpétuellement inachevée de la personne humaine, qui décrit – et parfois se risque à expliquer avec incertitude – non pas tout l’homme, mais des vies singulières, ou des épisodes, de toutes les conditions et de tous les temps et lieux, des miséreux aux nantis, des idiots (comme Benjy) aux génies, en toutes les langues.

*

Pour représenter les personnes, les choses et les événements, nous avons le choix entre le mode conceptuel, et la fable : halakhah ou aggadah.

Le concept est la prétendue saisie des essences ou natures en des idéalités, immuables comme les idées mathématiques, qui voilent en les dépassant les phénomènes perceptibles – visibles : colorés –, les « créations » singulières.

Les singularités, abolies ou méprisées, sont remplacées par une généralité pensée mais non perceptible, applicable univoquement (« la presque toujours menteresse univocité », page 26), exprimée en une définition essentielle (le classement par genre prochain et différence spécifique), aussi ridiculement révélatrice que celle de l’animal à deux pieds sans plumes.

Négligeant le caractère « accidentel » de la connaissance des choses dont nous ne sommes pas les auteurs, réduisant les interprétations au seul sens littéral (sans voir qu’il est toujours déjà figuré), organisant une combinatoire selon les trois principes de la logique tirée de l’exercice des mathématiques pures – séparant et opposant calamiteusement logique ou pensée « rationnelle » et les réseaux de métaphores que sont les langues – les systèmes conceptuels d’êtres de raison ou fictions logiques revendiquent aujourd’hui sans partage les titres de sciences et vérité.

Le second mode est la fable, l’exemplum, la parabole, le mythe, le conte, la métaphore (elle est « une courte fable » dit Vico), les « genres fantastiques » ou universaux de l’imagination.

La fable jamais n’abolit les apparences, « créations » singulières ou « le sensible » : « l’imagination, ouvrière d’universaux fantastiques, a ses racines dans l’animalité de l’homme », « il y a donc une certitude de l’imaginaire dans le rapport au sensible » : « D’une certaine manière, le traitement imaginaire dans l’universel fantastique serait plus fidèle que dans l’abstraction : il ajoute du sensible au sensible (…) alors que l’abstraction en considérant l’espèce à part de la matière qui individualise, éloigne de la chose même » (page 55).

Supposons ces questions : qu’est-ce que la chance ? existe-t-elle ?

L’un répond par un traité sur le hasard, augmenté d’une histoire de la notion, prétendant expliquer (révéler les causes), et faire disparaître la « diversité des opinions » devant « la science » qui impose des vérités objectivement certaines, c’est-à-dire ce dogme diffusé partout qui affirme que le monde a pour causes matérielle, formelle, et efficiente, le hasard et sa jumelle la nécessité.

L’autre répond sagement par une histoire : « C’est comparable à ce Meunier qui ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait, que son Moulin, son Ane et son Chat… », où tout est dit et qui laisse libre de croire qu’il existe des Chats bottés et parlants…

Ou bien par les quelques Fables qui mettent en scène la Fortune, le Sort, etc.

Les universaux fantastiques sont des personnages (hommes, animaux, végétaux, éléments) inséparables de leurs actions et passions.

Selon des rapports de convenance (qui demandent un esprit de finesse) ils recueillent des ressemblances, les concentrent et grossissent (telles les hagiographies, qu’il faudrait enfin interpréter au-delà du sens littéral !), les exagèrent (l’exagération, dit Chesterton, est le principe de la littérature), pour mieux montrer et atteindre le plus proche de l’évidence.

Modèles, patrons, paradigmes, exemples par excellence, ces héros et les fables de leurs aventures théâtralisent le monde, ajoutant leurs métaphores, analogies, et allégories, à celles qui avec les autres transports ou figures forment nos langues.

C’est ensuite pour chacun affaire de rencontres et mérencontres, de mondes spirituels qui s’ouvrent ou restent fermés, d’ententes distraites et légères, ou de révélations salutaires. Métaphores, proverbes (ou lieux communs), et fables, ne sont pas toutes et tous de même style, venant soit du « Ciel » soit de l’enfer ; les images argotiques sont des trappes qui ouvrent sur le lieu mythique des perditions ; le style hiératique correspond au bel ordre d’une civilisation, à une noble politique ; le style héroïque, sublime, grand et véhément, hiérologique ou divin, existe du moins comme possible. La critique ou examen interprète et approuve ou improuve (cf. Bloy et Ellul exégètes des lieux communs).

Les figurations par animaux, végétaux, minéraux et éléments, forment un « animisme » non naïf ni crédule, où se lit notre co-naturalité avec toutes les « créations » du cosmos, notre désir de communication avec les animaux et ses déceptions ; animaux que nous portons tous en nous, et qui loin de signifier notre « origine basse » comme le pensait Darwin depuis son éducation protestante, nous présentent un monde de signes divins – certes immédiatement incompréhensibles – qui nous invite aux risques d’un déchiffrement toujours renouvelé.

Les personnages de « la Fable », des mythes, des contes, des romans, donc les « dieux » des récits égyptiens, grecs, latins, chinois, japonais, etc., les « nétéru », kamis et autres, loin d’être des illusions et des « objets de croyance », Ulysse et Achille, Rollant, Renart, Raskolnikov, Julien Sorel, Goriot et Grandet, Benjy, Caddy, Manon, – innombrables nous entourent à l’écoute de nos invocations, et nous aident à former les descriptions par lesquelles nous nous expliquons – un peu et humblement – ce monde incompréhensible…

La valeur de révélation des universaux fantastique ne dépend pas du réalisme de la figure (opposé au fantastique), car tout ou presque demande à être transposé. Les fées conviennent à la vérité aussi bien que chêne et roseau, chien et loup, Phébus et Borée, pots de terre ou fer, montagne, mort, rhinocéros, Caliban, Pinocchio, Ivan Iakovlévitch et son nez, Woland, et alii…

*

Comment entendre ce « politique » ?

On doit rappeler, à l’heure où circule la fallacieuse distinction ou opposition entre « classe politique » et « société civile » (un pléonasme !), que tout homme est politique, qu’il naît nécessairement toujours déjà en société, qu’il parle parce qu’on lui a parlé avec quelque affection (du moins).

La prétendue « classe politique » désigne cette faction mafieuse qui utilise la constitution et les institutions pour servir l’industrie et le « marché », qui confisque les décisions et le pouvoir de contraintes en violences, qui dresse le « peuple » – par la propagande et l’in-éducation nationale – à l’obéissance compulsive, qui fait croire que la démocratie consiste à déléguer et confier sa liberté pour plusieurs années à un corrompu volontaire recruté en fonction de son avilissement. Tel est l’actuel âge des hommes qui tourne à la barbarie, pas seulement mauresque.

De la « désolante pourriture » qui est l’apport de la modernité, Boutang ne voit « rien à conserver » ; l’étude de notre langue et de ses œuvres permet de corriger et redresser « les noms », les définitions et notions. Ainsi l’on renommera la liberté « toujours valeur ou perfection » (alors différenciée et opposée à la « licence ») ; le pouvoir (légitime bien sûr) comme « ce qui sauve » (ce qui ne manque pas de dérouter…) ; l’on dira avec Paulhan de la Patrie ou Nation qu’elle « se fait tous les jours », que « La France est notre condition commune comme le français notre langue. Ce n’est pas une condition si méprisable. Il dépend, dans une assez grande mesure, de notre amour qu’elle devienne délicieuse. Car l’homme ne transforme que ce qu’il aime. » L’on louera avec Ponge (grand admirateur de La Fontaine) « certaines valeurs, françaises mais éternelles, dignes du Parnasse vraiment. » Et l’on pourra percevoir que la naissance en cette nation (ce qui en subsiste) et la langue « maternelle et naturelle » (dit Rabelais) inséparable des œuvres, commencent et commandent la politique : la recherche de « ce que doit être une société pour survivre ou pour bien vivre » (page 37).

Se connaître et régler sa vie, trouver notre vraie tâche ou œuvre propre (elle n’est pas le travail utile), garder et cultiver le meilleur, tel est le souci politique, celui de notre existence, de ceux que nous aimons, de ceux avec qui nous vivons, et non un domaine particulier.

« La fable, le mythe sont devenus, plus que la société visible, le domaine où la philosophie s’accomplit et se transmet (…). A défaut de fables ou de mythes propres à l’époque, et malgré le tarissement dans l’invention des proverbes, signe aussi mortel que la pollution des eaux, il m’est apparu que La Fontaine pouvait revivre sans cesse dans notre souci et celui de nos petits-enfants, nous remodeler et rehausser en poésie, et, par conséquent, en politique » (page 347).

Cette dernière conséquence indique la nature et le pouvoir des fables et descriptions : donner des conseils salutaires (ou de perdition pour celles de « l’enfer ») qui préservent notre liberté et responsabilité – donc « en énigmes » –, et non des impératifs catégoriques, car la « vérité » est un verdict prononcé en notre nom.

Dans la Métaphysique, Aristote souligne que le philosophe est « philomythe », les fables étant des trésors de merveilles ou d’étonnements profonds.

Boutang montre par l’étude de nombreuses fables que l’Ethique à Nicomaque « coïncide sur les points majeurs avec une morale et, du coup, une politique du fabuliste » (page 87).

L’Ethique (qui provient peut-être et d’abord d’une admiration et réflexion sur les fables) forme la halakhah de ces aggadoth, la version conceptuelle et prosaïque de ces universaux de l’imagination ; la halakhah vient au secours des esprits obtus ou géomètres, mais n’épuise jamais, malgré l’intelligence des analyses d’Aristote, les exemples fabuleux : « Le Meunier, son Fils, et l’Ane », court traité du libre arbitre, apparaît diminué en quelques traits épais dans les exposés sur le choix et la décision.

Apparaît cependant, dans la foison des diversités et différences, comme une nature humaine présente dans toutes les civilisations de toutes les époques : s’il y a possibilité d’accumulation des biens utiles, surgit l’avarice (« ou l’ambition » dit La Fontaine) qui ne manque jamais de tout perdre « en voulant tout gagner » ; là où ils servent les chiens ont le cou pelé tandis que les libres loups se vivent du vent ; toute grenouille crève qui se rêve grosse comme un bœuf ; les renards accusent le piège et non eux-mêmes ; la « Fortune » abaisse les puissants et élève les abaissés ; les geais se parent de plumes de paon ; des chats croquent belettes et petits lapins ; des hommes appellent la mort et la renvoient ; des laitières souhaitent ridiculeusement et gâchent le lait ; etc., sans qu’aucune énumération et analyse ne puisse en venir à bout ; des maîtres d’école pédants pérorent tandis que se noient des enfants ; des hérons dédaigneux dînent finalement d’un colimaçon, et des filles trop fières épousent sur le tard des malotrus…

*

L’art de la narration chez La Fontaine est celui du « gai détour » dit Boutang ; l’expression très souvent atteint la perfection de la frappe proverbiale, la simplicité des rimes convient au naturel de la conversation spirituelle, la diversité des rythmes répond à l’inventivité des détails ou « choses vues ».

La Fontaine ne fait pas que « mettre en musique » la prose osseuse d’Esope ou les lignes assez plates des précédents versificateurs, ses fables sont des « pensers nouveaux » dessinés par sa subtile intelligence et sensibilité, où les « mouvements du cœur » illuminent sans maniérisme le réalisme immédiat.

Il suffit de quelques comparaisons pour rendre ces qualités évidentes si le premier regard ne suffit pas.

Le Ysopet du XIIIe siècle dit ceci :

« Sire Tiercelin, le Corbiau,

Qui cuide être avenant et biau,

Tenait en son bec un fromage.

Renart, qui a fait maint dommage,

Parmi le bois chassant courait

Com cil qui de grand faim mourrait. »

(Fables françaises du moyen âge ; GF-Flammarion 1996).

Voici Perrault traduisant Faërne en 1699 (la version de La Fontaine a été publiée en 1668) :

« Sur le haut d’un chêne, un Corbeau

Tenait dans son bec un fromage ;

Quel est ce merveilleux Oiseau

Que je vois sur ce branchage ?

Dit un Renard ; qu’il est grand, qu’il est beau

Rien n’approche de son plumage ;

Aux moindres rayons du soleil,

Il prend mille couleurs d’un éclat sans pareil. »

(Perrault, Contes ; GF-Flammarion 1991).

*

Par les dessins de Gérard Breuil, l’avertissement et les notes intelligentes et bien informées de l’éditeur, ce La Fontaine politique est une nouvelle édition.

De divers illustrateurs (sans les connaître tous), par esprit d’enfance et goût pour la ligne claire, je préférais les extravagants animaux habillés (non sans tacons signalant les misères) de Félix Lorioux (éditions Hachette) ; Gérard Breuil dessine (à l’encre de Chine) des animaux réels (certains absents des Fables), stylisés, sans décor, d’aspect un peu ragué, avec des réussites exemplaires, telles les quatre corneilles ou choucas, branchées sur un fil (page 211) en un espace d’esprit chan(zen).

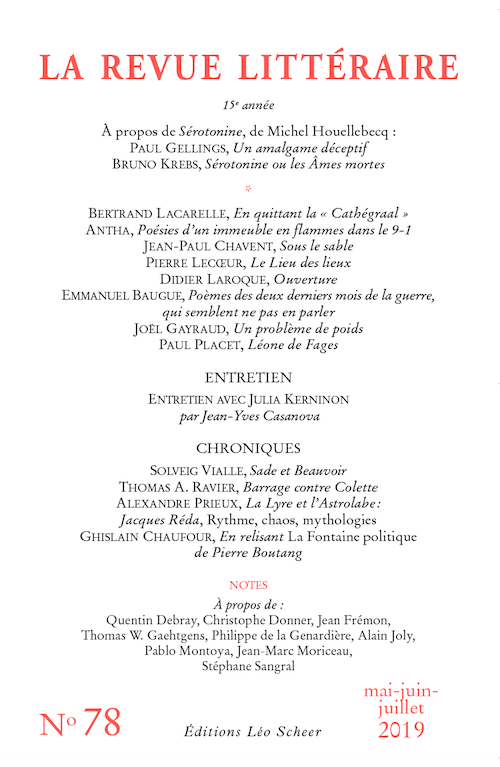

Ghislain Chaufour, La Revue littéraire n°78, mai-juin-juillet 2019.